Vor Allem in der Karnevalssaison, stellt sich die Frage, inwieweit unser Bild eines Seeräubers aus dem Goldenen Zeitalter der Piraterie von den Medien beeinflusst ist. In den Faschingshochburgen wird man wieder auf die zahlreichen Stereotypen treffen, die man nur allzu gut aus Spielfilmen kennt. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesen fantasievollen Gewandungen? Mehr als man vielleicht denkt, wie wir gleich noch erfahren werden!

Vor Allem in der Karnevalssaison, stellt sich die Frage, inwieweit unser Bild eines Seeräubers aus dem Goldenen Zeitalter der Piraterie von den Medien beeinflusst ist. In den Faschingshochburgen wird man wieder auf die zahlreichen Stereotypen treffen, die man nur allzu gut aus Spielfilmen kennt. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesen fantasievollen Gewandungen? Mehr als man vielleicht denkt, wie wir gleich noch erfahren werden!

Es braucht nicht viel, um das Klischee zu erfüllen: Eine Augenklappe, ein Dreispitz, ein weites Hemd und eine gebundene, oftmals sehr rote Schärpe um die Taille. Eine Variante ist der bloße Oberkörper plus Kopftuch, wahlweise mit Vollbart, Säbel, Holzbein, Äffchen oder Papagei und Hakenhand ergänzt – fertig ist der gemeine Seeräuber. Höhere Ränge, Kapitäne zum Beispiel, adaptieren die edlen Mäntel und Westen der Renaissance, tragen Kniehosen und Schnallenschuhe, und sind vor allem bei LARP und Reenactment häufiger anzutreffen. Doch die Geschichte der Piraten ist schon so alt, wie die Geschichte der Seefahrt – warum konzentriert sich unser Bild vom „typischen Seeräuber“ also nur auf einen kurzen Zeitraum von vielleicht 50 Jahren? Um das zu verstehen, gehen wir noch einmal in der Zeit zurück.

Seehandel mit der Waffe

Piraterie war im frühen Altertum noch gemeinhin eine legitime Art, den eigenen Reichtum zu mehren. Allein das Mittelmeer war über die Jahrtausende ein Quell der einträglichen Altersvorsorge. Vom „Seevölkersturm“ gegen Ägypten (ca. 1200 v. Chr.) bis zu den Korsaren der frühen Neuzeit waren es mitunter ganze Völker, die vom „Seehandel mit der Waffe“ lebten: Zunächst Phokaier, Illyrer und Kilikier, dann Vandalen und vereinzelte Exkursionen der Wikinger, bis schließlich die Barbareskenstaaten den krönenden Abschluss bildeten. Geentert und geplündert wurde aber auch in anderen Meeren: In Nord- und Ostsee machten die Vitalienbrüder, bzw. Likedeeler („Gleichteiler“) der Hanse das Leben schwer und das Chinesische Meer war vom 13. bis hinein ins 18. Jahrhundert in der Hand des mächtigen Piratenbunds der Wōkòu, die zu ihren Glanzzeiten über 1.000 Schiffe und 150.000 Piraten verfügten. Doch ist heute in Film und Fernsehen, Rollenspiel und Kostümierung von Seeräubern die Rede, dann sind in aller Regel die Piraten, Freibeuter und Bukaniere gemeint, die im 17. und 18. Jahrhundert in Karibik, Atlantik und dem Indischen Ozean kreuzten. Dieses sogenannte „Goldene Zeitalter“ zieht sich über nicht einmal 50 Jahre (grob von 1690 bis 1730), doch es reichte aus, um mehr als genügend Stoff für Mythen, Legenden und unzählige Geschichten zu bilden.

Piraterie war im frühen Altertum noch gemeinhin eine legitime Art, den eigenen Reichtum zu mehren. Allein das Mittelmeer war über die Jahrtausende ein Quell der einträglichen Altersvorsorge. Vom „Seevölkersturm“ gegen Ägypten (ca. 1200 v. Chr.) bis zu den Korsaren der frühen Neuzeit waren es mitunter ganze Völker, die vom „Seehandel mit der Waffe“ lebten: Zunächst Phokaier, Illyrer und Kilikier, dann Vandalen und vereinzelte Exkursionen der Wikinger, bis schließlich die Barbareskenstaaten den krönenden Abschluss bildeten. Geentert und geplündert wurde aber auch in anderen Meeren: In Nord- und Ostsee machten die Vitalienbrüder, bzw. Likedeeler („Gleichteiler“) der Hanse das Leben schwer und das Chinesische Meer war vom 13. bis hinein ins 18. Jahrhundert in der Hand des mächtigen Piratenbunds der Wōkòu, die zu ihren Glanzzeiten über 1.000 Schiffe und 150.000 Piraten verfügten. Doch ist heute in Film und Fernsehen, Rollenspiel und Kostümierung von Seeräubern die Rede, dann sind in aller Regel die Piraten, Freibeuter und Bukaniere gemeint, die im 17. und 18. Jahrhundert in Karibik, Atlantik und dem Indischen Ozean kreuzten. Dieses sogenannte „Goldene Zeitalter“ zieht sich über nicht einmal 50 Jahre (grob von 1690 bis 1730), doch es reichte aus, um mehr als genügend Stoff für Mythen, Legenden und unzählige Geschichten zu bilden.

Freibeuter im Namen Ihrer Majestät – oder auch nicht

Piraten, das waren zunächst alles andere als marodierende Seemänner, die wahllos friedliche Schiffe überfielen. Vielmehr waren sie seit dem 16. Jahrhundert staatlich organisiert und trieben ihr Unwesen mit der Legitimation europäischer Großmächte: dem Kaperbrief. Unabhängig davon, ob man sich gerade im Krieg befand oder nicht, wurde die staatliche Seeräuberei für ausgewählte Kapitäne (der bekannteste unter diesen Freibeutern ist sicherlich Sir Francis Drake) mit einem Freibrief legitimiert, um die Handelswege konkurrierender Nationen empfindlich zu stören. Wirtschaftliche Interessen führten unter anderem auch dazu, dass die berüchtigte Niederländische Westindien-Kompanie 1621 sogar zu dem Geschäftszweck von Überfällen auf die spanische Silberflotte gegründet wurde. Waren die Auftraggeber keine Großmächte, sondern karibische Gouverneure oder Aktiengesellschaften, wurden die Seefahrer zwischen Tortuga und Port Royal als Bukaniere bezeichnet (z. B. Henry Morgan, William Dampier). Im Jahr 1690 dämmerte es den Europäern, dass die geförderte Piraterie vielleicht doch zu einigen Missstimmungen zwischen den Nationen führen könnte und den Bukanieren wurde die offizielle Unterstützung versagt. Daraufhin dämmerte den meisten Seeleuten, dass die offene Piraterie sehr viel günstigere Bedingungen bieten könnte und sagten sich von ihren ehemaligen Förderern los. Die verschiedenen „Bruderschaften“ boten in dieser Zeit tatsächlich eine attraktive Alternative zu den oftmals unmenschlichen Bedingungen auf konventionellen Kriegs- und Handelsschiffen: Die Piratengesellschaften versprachen nicht nur die Aussicht auf einen Anteil an der Beute, sondern auch eine freie, multinationale und klassenlose Gesellschaft mit annähernd demokratischen Zügen!

Piraten, das waren zunächst alles andere als marodierende Seemänner, die wahllos friedliche Schiffe überfielen. Vielmehr waren sie seit dem 16. Jahrhundert staatlich organisiert und trieben ihr Unwesen mit der Legitimation europäischer Großmächte: dem Kaperbrief. Unabhängig davon, ob man sich gerade im Krieg befand oder nicht, wurde die staatliche Seeräuberei für ausgewählte Kapitäne (der bekannteste unter diesen Freibeutern ist sicherlich Sir Francis Drake) mit einem Freibrief legitimiert, um die Handelswege konkurrierender Nationen empfindlich zu stören. Wirtschaftliche Interessen führten unter anderem auch dazu, dass die berüchtigte Niederländische Westindien-Kompanie 1621 sogar zu dem Geschäftszweck von Überfällen auf die spanische Silberflotte gegründet wurde. Waren die Auftraggeber keine Großmächte, sondern karibische Gouverneure oder Aktiengesellschaften, wurden die Seefahrer zwischen Tortuga und Port Royal als Bukaniere bezeichnet (z. B. Henry Morgan, William Dampier). Im Jahr 1690 dämmerte es den Europäern, dass die geförderte Piraterie vielleicht doch zu einigen Missstimmungen zwischen den Nationen führen könnte und den Bukanieren wurde die offizielle Unterstützung versagt. Daraufhin dämmerte den meisten Seeleuten, dass die offene Piraterie sehr viel günstigere Bedingungen bieten könnte und sagten sich von ihren ehemaligen Förderern los. Die verschiedenen „Bruderschaften“ boten in dieser Zeit tatsächlich eine attraktive Alternative zu den oftmals unmenschlichen Bedingungen auf konventionellen Kriegs- und Handelsschiffen: Die Piratengesellschaften versprachen nicht nur die Aussicht auf einen Anteil an der Beute, sondern auch eine freie, multinationale und klassenlose Gesellschaft mit annähernd demokratischen Zügen!

Eine Prise Sozialleistungen und farbenfrohe Beute

Die diversen Piraten-Bruderschaften waren natürlich keine utopischen Sozialgefüge und ein einheitlichen „Codex“ (wie z.B. in „Fluch der Karibik“) ist und bleibt Mythos. Dennoch ging es den einfachen Seemännern hier deutlich besser als an Bord der Marineverbände. Es gab sogar Mitspracherecht: Die Mannschaft wählte ihren Kapitän und ihre Offiziere – oder wählte sie bei Gelegenheit auch wieder ab (z. B. Charles Vane nach seiner Weigerung, ein Schiff zu kapern oder Edward England, der zu sehr Gentleman war). Ein Mannschaftsrat wahrte die Interessen und beaufsichtigte die gleichmäßige Verteilung der Beute. Es existierte ein eigenes Strafrecht und eine Art Härtefallregelung war Bestandteil der vor jeder Kaperfahrt unterzeichneten Verträge („Chasse Partie“): So bekam jeder Verwundete noch sechs Wochen nach Ende der Fahrt das Anrecht auf medizinische Behandlung und der Verlust beispielsweise eines Ohres wurde mit 100 Piaster wieder wettgemacht. Der Verlust beider Beine wurde mit 1.500 Piaster beziffert. Doch nur in den wenigsten Fällen erbeuteten die Piratenschiffe Truhen voller Gold, Silber und Diamanten und noch sehr viel seltener wurden diese dann auf irgendwelchen Palmeninseln aus nicht nachvollziehbaren Gründen verbuddelt. Vielmehr wurde eine andere Klischee-Erfüllung groß geschrieben und die Beute in kürzester Zeit verprasst. Nicht die schwer bewachten Goldtransporte waren das Ziel der angriffe von Blackbeard, Calico Jack Rackham, William Kidd & Co., sondern gewöhnliche Handelsschiffe, die kostbare Güter wie Tabak, Gewürze, Baumwolle und Stoffe transportierten. Und damit erklärt sich auch die mitunter farbenfrohe und exotische Kleidung der Piraten.

Das Aussehen: Klischee-Erfüllung zwischen Mode und Dreck

Ein Zeitgenosse beschriebt den berühmten Piraten Bartholomew Roberts folgendermaßen: „Er trug eine Weste aus purpurrotem Damast und Kniehosen, eine rote Feder in seinem Hut und eine Goldkette um den Hals, an dem ein diamantbesetztes Kreuz hing“. Ein Pirat also, wie er im Buche steht. Und doch: Ein typisches Ebenbild der aktuellen Mode jener Zeit. Adel, Großbürgertum und Offiziere kleideten sich ebenfalls in Kniehosen, langen Westen mit breitem Aufschlag und Manschetten, edlen Schnallenschuhe und besaßen einen Hang zu auffälliger Kopfbedeckung. Ein Piratenkapitän stand dem in nichts nach. Die Mehrheit der Mannschaft jedoch – allesamt mehr oder weniger gewöhnliche Seemänner – zog praktische Erwägungen vor: Der berühmte Dreispitz ist als Kopfbedeckung historisch gesichert, wenn er auch überwiegend in einer schmaleren Ausführung benutzt wurde. Häufiger anzutreffen waren breitkrempige Hüte, gestrickte Mützen und auch Kopftücher, die den Zweck hatten, den Schweiß aufzunehmen. War der Oberkörper bedeckt, dann in erster Linie von weiten Baumwollhemden und eng anliegenden Kurzjacken. Piraten gelten auch als Vorreiter beim Tragen von weiten, knöchellangen Hosen, die vorne mit Knöpfen geschlossen wurden. Modisch sehr aufgeschlossen waren sie auch in Sachen farblicher Gestaltung: Hier kannte ihre Kleidung so gut wie keine Grenzen, schließlich konnten sie ja mitunter auf eine reiche Stoffausbeute zurückgreifen. Halstücher erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit (an Deck und in den Wanten war es meist sehr zugig), doch die breiten Schärpen um die Hüfte oder quer über die Schulter sind eine reine Hollywood-Fantasie. Diese findet man am ehesten an der sehr förmlichen Kleidung von Marine-Offizieren, waren aber an Bord denkbar unpraktisch und sind daher für Piraten faktisch nicht nachweisbar. Ein knackig rotes Tuch um Errol Flynns Hüften sorgt immerhin für einen tollen Eindruck in Technicolor-Farbfilmen.

Ein Zeitgenosse beschriebt den berühmten Piraten Bartholomew Roberts folgendermaßen: „Er trug eine Weste aus purpurrotem Damast und Kniehosen, eine rote Feder in seinem Hut und eine Goldkette um den Hals, an dem ein diamantbesetztes Kreuz hing“. Ein Pirat also, wie er im Buche steht. Und doch: Ein typisches Ebenbild der aktuellen Mode jener Zeit. Adel, Großbürgertum und Offiziere kleideten sich ebenfalls in Kniehosen, langen Westen mit breitem Aufschlag und Manschetten, edlen Schnallenschuhe und besaßen einen Hang zu auffälliger Kopfbedeckung. Ein Piratenkapitän stand dem in nichts nach. Die Mehrheit der Mannschaft jedoch – allesamt mehr oder weniger gewöhnliche Seemänner – zog praktische Erwägungen vor: Der berühmte Dreispitz ist als Kopfbedeckung historisch gesichert, wenn er auch überwiegend in einer schmaleren Ausführung benutzt wurde. Häufiger anzutreffen waren breitkrempige Hüte, gestrickte Mützen und auch Kopftücher, die den Zweck hatten, den Schweiß aufzunehmen. War der Oberkörper bedeckt, dann in erster Linie von weiten Baumwollhemden und eng anliegenden Kurzjacken. Piraten gelten auch als Vorreiter beim Tragen von weiten, knöchellangen Hosen, die vorne mit Knöpfen geschlossen wurden. Modisch sehr aufgeschlossen waren sie auch in Sachen farblicher Gestaltung: Hier kannte ihre Kleidung so gut wie keine Grenzen, schließlich konnten sie ja mitunter auf eine reiche Stoffausbeute zurückgreifen. Halstücher erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit (an Deck und in den Wanten war es meist sehr zugig), doch die breiten Schärpen um die Hüfte oder quer über die Schulter sind eine reine Hollywood-Fantasie. Diese findet man am ehesten an der sehr förmlichen Kleidung von Marine-Offizieren, waren aber an Bord denkbar unpraktisch und sind daher für Piraten faktisch nicht nachweisbar. Ein knackig rotes Tuch um Errol Flynns Hüften sorgt immerhin für einen tollen Eindruck in Technicolor-Farbfilmen.

Andere Klischees wurden hingegen gerne erfüllt, denn aller Farben- und Experimentierfreude zum Trotz darf man nicht vergessen, dass die Seemänner mitunter Wochen auf dem Schiff zubrachten, ohne auch nur eine Möglichkeit, sich vernünftig zu waschen. Die schicke Piratenkluft wurde somit nicht sehr pfleglich behandelt. Zerrissene, abgetragene Kleidung, wuchernde Bärte, verlauste Dreadlocks, schmutzige Gesichter und ein sicherlich gnadenloser Gestank gehörten zum Alltag an Deck. Auch die Buddel voll Rum war – im Rahmen einer ordentlichen Ration – genereller Usus in der Seefahrt und auch der Zeitvertreib mit geschmuggelten Tieren wie Affen und Papageien kam auf vielen Schiffen vor. Und die charakteristische Augenklappe? Selbst hierfür gibt es eine profane Erklärung: Nicht durch Verletzungen im Kampf, sondern durch den Gebrauch des Jakobsstabs kam es zu Erblindungen, vornehmlich bei Kommandanten und Navigatoren. Denn mit diesem Vorläufer des Sextanten wurden Winkelmessungen unter Anpeilung der Sonne vorgenommen. Ergo: Häufiges Peilen, kaputte Augen.

Defoe, Stevenson und ein gewisser Captain Charles Johnson

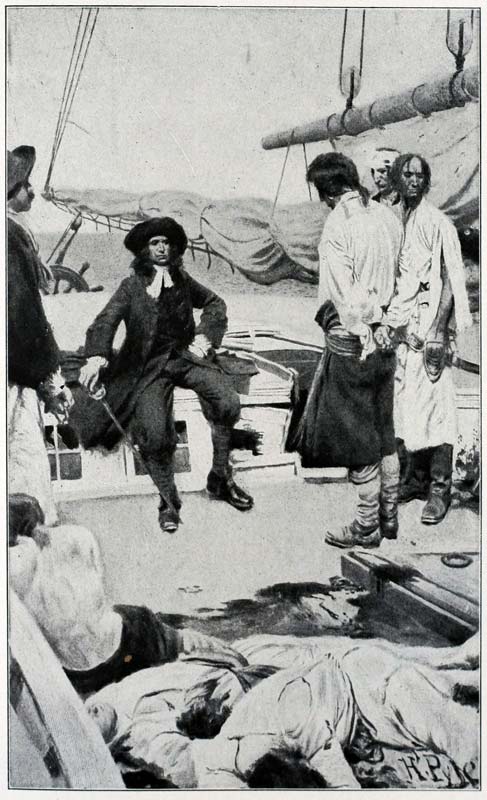

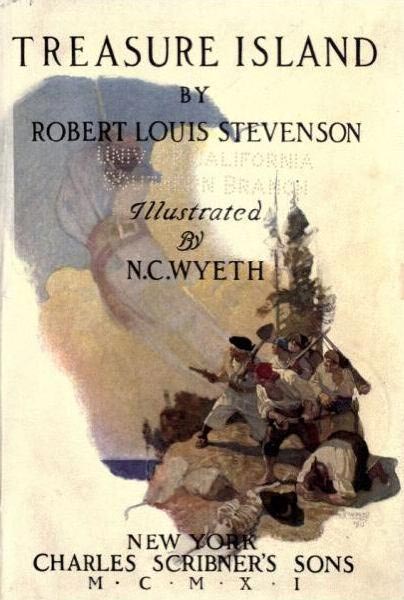

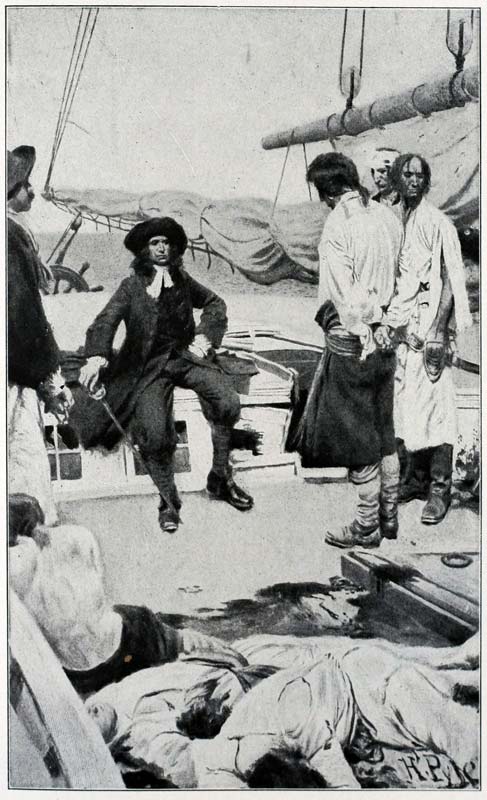

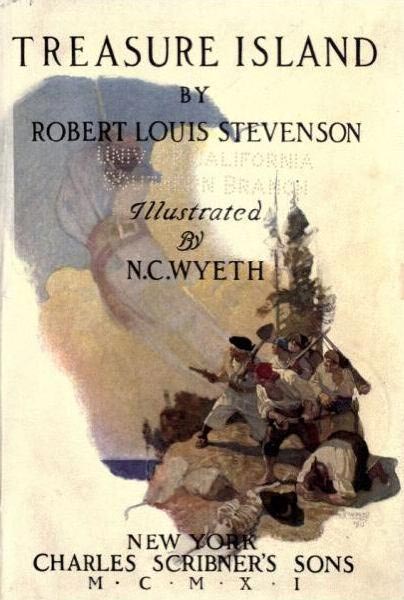

Mehr oder weniger ohne Unterbrechung lebt das Goldene Zeitalter der Piraten seit 1719 in unseren Köpfen fort. Damals veröffentlichte Daniel Defoe seinen maßgeblichen Roman „Robinson Crusoe“, in dem erstmalig Piraten literarisch verarbeitet wurden. 1724 folgte „Eine allgemeine Geschichte der Räubereien und Morde der berüchtigsten Piraten“ von einem gewissen Captain Charles Johnson. Er vermengte Gerichtsakten der Admiralität, Logbücher und einige Befragungen mit einer guten Portion Fiktion und berichtete – nicht ohne Begeisterung – von den Taten der bekanntesten Piraten wie Teach, Every, Bonnet, Low und Braziliano. Das Buch wurde Skandal und Welterfolg gleichermaßen und ist bis heute noch Quell der meisten Stereotypen des Seeräubertums. Es gilt als einigermaßen gesichert, dass Captain Johnson ein Pseudonym von niemand Geringerem als Daniel Defoe war. Bis zum Beginn des Leinwandzeitalters erschienen basierend auf diesem Buch unzählige Romane und Texte, die weiter zur Legendenbildung und Verklärung der Piraten beitrugen, herausstechend dabei sicherlich Robert Louis Stevensons „Die Schatzinsel“ von 1881. Den begleitenden Illustrationen zu diesem Buch von Georges Roux, Howard Pyle und N.C. Wyeth verdanken wir zudem eine anschauliche Sammlung an Piratenbildern, die ungefiltert bis in die heutige Zeit übernommen wurden.

Mehr oder weniger ohne Unterbrechung lebt das Goldene Zeitalter der Piraten seit 1719 in unseren Köpfen fort. Damals veröffentlichte Daniel Defoe seinen maßgeblichen Roman „Robinson Crusoe“, in dem erstmalig Piraten literarisch verarbeitet wurden. 1724 folgte „Eine allgemeine Geschichte der Räubereien und Morde der berüchtigsten Piraten“ von einem gewissen Captain Charles Johnson. Er vermengte Gerichtsakten der Admiralität, Logbücher und einige Befragungen mit einer guten Portion Fiktion und berichtete – nicht ohne Begeisterung – von den Taten der bekanntesten Piraten wie Teach, Every, Bonnet, Low und Braziliano. Das Buch wurde Skandal und Welterfolg gleichermaßen und ist bis heute noch Quell der meisten Stereotypen des Seeräubertums. Es gilt als einigermaßen gesichert, dass Captain Johnson ein Pseudonym von niemand Geringerem als Daniel Defoe war. Bis zum Beginn des Leinwandzeitalters erschienen basierend auf diesem Buch unzählige Romane und Texte, die weiter zur Legendenbildung und Verklärung der Piraten beitrugen, herausstechend dabei sicherlich Robert Louis Stevensons „Die Schatzinsel“ von 1881. Den begleitenden Illustrationen zu diesem Buch von Georges Roux, Howard Pyle und N.C. Wyeth verdanken wir zudem eine anschauliche Sammlung an Piratenbildern, die ungefiltert bis in die heutige Zeit übernommen wurden.

Piraten auf der großen Leinwand

Mit dem bewegten Bild kamen auch die Piratenbilder in Bewegung, zunächst ruckelnd (die erste Verfilmung der „Schatzinsel“ stammt aus dem Jahr 1912), dann mehr und mehr in voller Fahrt. Douglas Fairbanks führte „Der schwarze Pirat“ 1926 zu ersten kommerziellen Erfolgen, doch die große Phase des Genres wurde mit dem Oscar-prämierten Film „Der Seeräuber“ 1943 eingeläutet. Dem unermüdlichen Einsatz Errol Flynns ist es zu verdanken, dass diese noch mindestens für die nächsten zehn Jahre anhielt. Allein im Jahr 1953 wurden über zehn Piratenfilme für das Kino produziert – bis das Publikum dann zwar nicht seekrank, aber doch erst einmal der Seeräuber überdrüssig wurde. Bevor Gore Verbinski mit seiner „Pirates Of The Caribbean“-Reihe Jahrzehnte später an dem Hype anknüpfen konnte, wurde den Leinwandpiraten ein zwiespältiges Schicksal zuteil. Es folgten zwischenzeitlich beliebte Genre-Überschneidungen wie „Pippi in Taka-Tuka-Land“ (1970), die ZDF-Weihnachtsserie „Jack Holborn“ (1982) und Parodien wie u.a. „Käpt’n Blackbeards Spuk-Kaschemme“ (1968) oder Roman Polanskis „Piraten“ (1986). Doch nach zahlreichen Billigproduktionen konnte sich in den 80ern und 90ern offenbar niemand mehr so recht für seefahrende und brandschatzende Haudegen erwärmen. Den absoluten Niedergang kennzeichnete „Die Piratenbraut“ von 1995 mit Geena Davis, der im Guinness-Buch als der größte kommerzielle Flop der Filmgeschichte gelistet wird. Da ist es nicht verwunderlich, dass anfangs die Idee sehr kritisch beäugt wurde, einen 140 Millionen Dollar teuren Piratenfilm zu drehen, der zudem noch auf einer Attraktion aus einem Disney-Freizeitpark basiert. Doch Regisseur Verbinski sollte mit seiner Idee recht behalten, denn ein Einspielergebnis von 654 Millionen Dollar, fünf Oscar-Nominierungen und zwei weitere Fortsetzungen sprechen eine deutliche Sprache: Die Piraten sind wieder da! Und ein Ende ist so schnell nicht in Sicht: Am 19. Mai startet der vierten Teil von „Pirates Of The Caribbean“ namens „Fremde Gezeiten“ in den deutschen Kinos. Grundlage für die Story ist übrigens das Buch „In fremderen Gezeiten“ von Tim Powers, das bereits Grundlage für das Computerspiel „Monkey Island“ war. Harr!

Mit dem bewegten Bild kamen auch die Piratenbilder in Bewegung, zunächst ruckelnd (die erste Verfilmung der „Schatzinsel“ stammt aus dem Jahr 1912), dann mehr und mehr in voller Fahrt. Douglas Fairbanks führte „Der schwarze Pirat“ 1926 zu ersten kommerziellen Erfolgen, doch die große Phase des Genres wurde mit dem Oscar-prämierten Film „Der Seeräuber“ 1943 eingeläutet. Dem unermüdlichen Einsatz Errol Flynns ist es zu verdanken, dass diese noch mindestens für die nächsten zehn Jahre anhielt. Allein im Jahr 1953 wurden über zehn Piratenfilme für das Kino produziert – bis das Publikum dann zwar nicht seekrank, aber doch erst einmal der Seeräuber überdrüssig wurde. Bevor Gore Verbinski mit seiner „Pirates Of The Caribbean“-Reihe Jahrzehnte später an dem Hype anknüpfen konnte, wurde den Leinwandpiraten ein zwiespältiges Schicksal zuteil. Es folgten zwischenzeitlich beliebte Genre-Überschneidungen wie „Pippi in Taka-Tuka-Land“ (1970), die ZDF-Weihnachtsserie „Jack Holborn“ (1982) und Parodien wie u.a. „Käpt’n Blackbeards Spuk-Kaschemme“ (1968) oder Roman Polanskis „Piraten“ (1986). Doch nach zahlreichen Billigproduktionen konnte sich in den 80ern und 90ern offenbar niemand mehr so recht für seefahrende und brandschatzende Haudegen erwärmen. Den absoluten Niedergang kennzeichnete „Die Piratenbraut“ von 1995 mit Geena Davis, der im Guinness-Buch als der größte kommerzielle Flop der Filmgeschichte gelistet wird. Da ist es nicht verwunderlich, dass anfangs die Idee sehr kritisch beäugt wurde, einen 140 Millionen Dollar teuren Piratenfilm zu drehen, der zudem noch auf einer Attraktion aus einem Disney-Freizeitpark basiert. Doch Regisseur Verbinski sollte mit seiner Idee recht behalten, denn ein Einspielergebnis von 654 Millionen Dollar, fünf Oscar-Nominierungen und zwei weitere Fortsetzungen sprechen eine deutliche Sprache: Die Piraten sind wieder da! Und ein Ende ist so schnell nicht in Sicht: Am 19. Mai startet der vierten Teil von „Pirates Of The Caribbean“ namens „Fremde Gezeiten“ in den deutschen Kinos. Grundlage für die Story ist übrigens das Buch „In fremderen Gezeiten“ von Tim Powers, das bereits Grundlage für das Computerspiel „Monkey Island“ war. Harr!

Einflussreiche Piratenbücher:

Nennenswerte Piratenfilme:

Piraten in anderen Medien:

- „Das Phantom“ (seit 1936) – Comicreihe, Piraten sind zentrales Thema, auch bei uns

- „Der Rote Korsar“ (seit 1959) – französische Comicserie von Charlier und Hubinon, die Hauptcharaktere Der Rote Korsar, Baba und Dreibein werden regelmäßig in Asterix parodiert

- „Corto Maltese“ (1976–1989) – Abenteuer-Comicreihe von Hugo Pratt

- „Pirates!“ (1987) – Computerspiel-Klassiker von Sid Meier

- „Monkey Island“ (1990–2009) – die Abenteuer des Piratenanwärters Guybrush Threepwood in mehreren herrlichen Grafik-Adventure-Spielen von Lucasfilm

- „Tropico 2 – Die Pirateninsel“ (2003) – Computerspiel um einen Piratenkönig

- „Pirates Of The Burning Sea“ (2008) – MMORPG, bei dem die Spieler zwischen Freibeutern, Bukanieren, Händlern, Piraten und Marineoffizieren wählen können

- „Pirates vs. Ninjas“ – Internetphänomen um die Frage: „Wer würde in einem Kampf gewinnen: Pirat oder Ninja?“

- „Das Fliegende Spaghettimonster“ – die Religionsparodie des Pastafarianismus besagt, dass die einzige Ursache der globalen Erwärmung die sinkende Zahl an Piraten ist. Ihre Lebensmaxime lautet „WWAPD?“ („What Would A Pirate Do?“)

- „International Talk Like A Pirate Day“ – jedes Jahr wird am 19. September wie ein Pirat gesprochen…